En medio de la crisis grave de seguridad que impera en Haití producto de la acción de una miríada de pandillas, el primer ministro Ariel Henry presentó su renuncia luego de que el jefe criminal Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, amenazara con desatar una “guerra civil” si la autoridad no se alejaba del cargo.

Henry, quien manejaba el país de forma interina con apoyo de la comunidad internacional, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 producto de una oscura trama en la cual se involucra incluso a la viuda, anunció desde Jamaica su salida para dar paso a una incierta transición de poder.

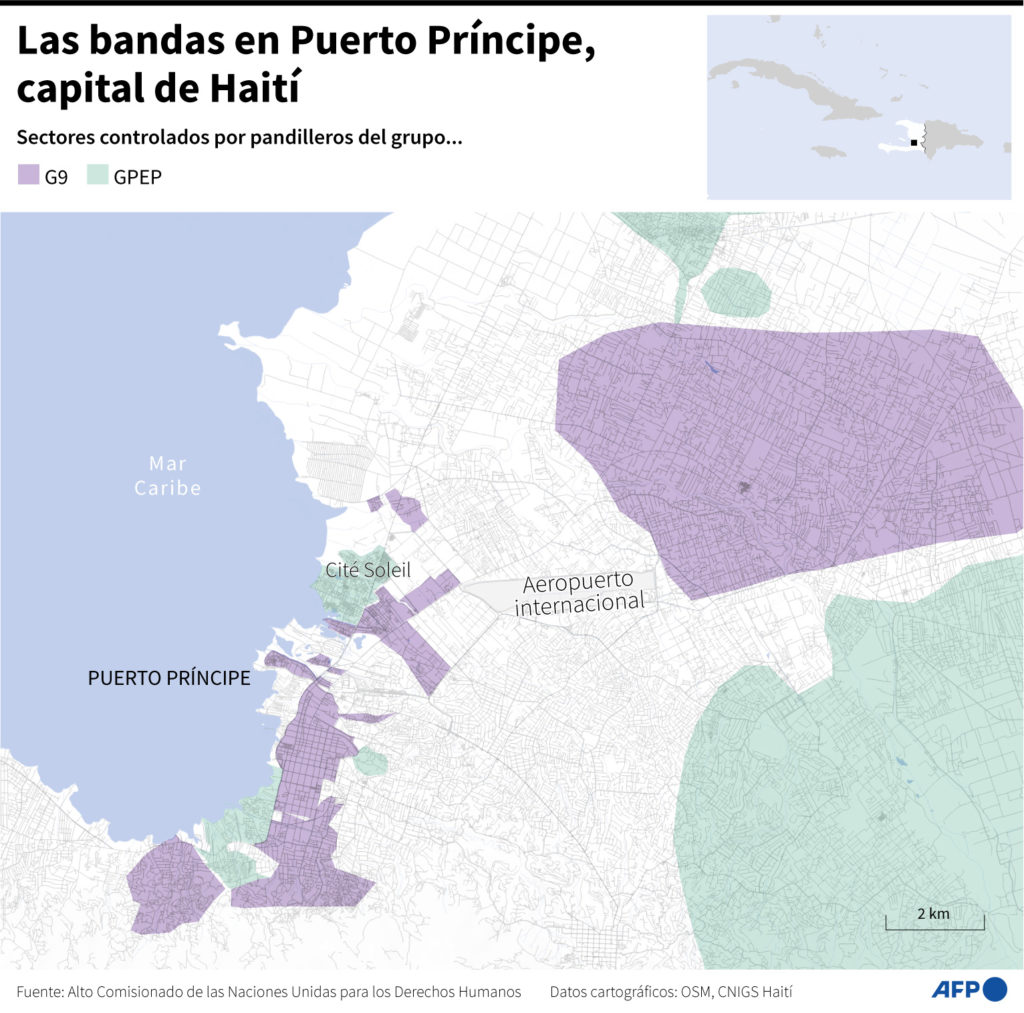

“Si Ariel Henry no dimite, el país se encamina directamente hacia el genocidio. Si la comunidad internacional sigue apoyando a Ariel Henry, nos dirigimos directamente a una guerra civil que acabará en genocidio”, había advertido Chérizier (en la foto), quien se aseguró de impedir el retorno del primer ministro, al complicar la operación normal del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe.

Justamente, Henry se encontraba fuera de su país, tras firmar un acuerdo con Nairobi para permitir la llegada de una fuerza de 1.000 policías kenianos en el marco de una Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad promovida por Naciones Unidas, con escaso éxito, y que, a raíz de lo ocurrido, sufrirá una nueva demora.

Mientras tanto, Haití parece hundirse en la anarquía criminal, en el que ya es el país más pobre de América y el estado más frágil del continente, según todos los indicadores. Ahora bien, lo ocurrido permite poner el foco en la insurgencias criminales o grupos delictuales que, producto de su alto poder de fuego y organización militar, pueden llegar desafiar desde gobiernos nacionales hasta locales. Una nueva forma de violencia propia del siglo XXI.

ANTECEDENTES. Con distinta intensidad a través del tiempo, grupos criminales poderosos han decidido ir más allá de enfrentar a las policías y han optado por entrar en una guerra frontal contra el Estado. Lo que incluye atentados explosivos contra edificios públicos y asesinatos de autoridades, así como bloqueos de rutas o la inmovilización y ataque de la infraestructura crítica.

En este sentido, un desafío de envergadura mayor enfrentó el Estado colombiano, cuando Pablo Escobar desató la furia del cartel de Medellín para impedir las extradiciones a Estados Unidos. Un ministro, candidatos presidenciales, jueces, militares y policías, entre otros, cayeron bajo las balas.

Escobar, prácticamente, fue capaz de imponer los términos de su entrega a las autoridades en 1991, ya que el gobierno de César Gaviria le garantizó que no sería extraditado y le permitió operar una cárcel a la medida de sus gustos. Finalmente, el capo se fugó y terminó muerto por la policía, tras una persecución, que como cuenta el periodista investigativo Mark Bowden en el libro “Killing Pablo” (2001), incluyó también la colaboración de agencias de Estados Unidos, carteles rivales y grupos paramilitares.

Desde entonces, no se ve un desafío de magnitud similar a un Estado por parte de un grupo criminal. No obstante, las pandillas salvadoreñas representaron en un momento una amenaza incontrolable, al punto de que distintos gobiernos gestionaron pactos con las maras, a veces promocionados como “acuerdos de paz”, donde a cambio de reducir la violencia, los criminales obtuvieron beneficios carcelarios.

En el caso de alias “Barbecue” y la federación “G9 Familia”, aparte de forzar la dimisión del primer ministro, también bloqueó por dos meses la principal refinería de Haití, provocando una escasez de combustibles. Las pandillas, además, liberaron a 3.500 presos en un asalto a las cárceles a principios de mes y tienen comprometido el funcionamiento del aeropuerto capitalino.

LA CONEXIÓN NECESARIA. Los carteles de droga o grupos criminales importantes siempre han tenido recursos para adquirir armas, pero eso no es garantía que puedan desarrollar estructuras de choque capaces de enfrentar y prevalecer sobre las policías y el Estado en su conjunto.

En el caso del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, que hoy es capaz de lanzar incursiones transfronterizas en Paraguay, la coincidencia de miembros de la banda criminal y guerrilleros presos en las mismas cárceles habría posibilitado un intercambio de experiencias y tácticas que beneficiaron al PCC, permitiéndole articularse mejor, al punto de efectuar ataques coordinados y simultáneos en ciudades.

Pero también la experiencia y prestaciones de servicios de exuniformados ha sido clave para carteles y pandillas. Los Zetas surgieron en México como un brazo armado del Cartel del Golfo, compuesto por exmiembros de las fuerzas especiales del Ejército, que decidieron servir al narcotráfico. Y en el caso de “Barbecue”, quien tiene en vilo a Haití, se trata nada menos de un expolicía de élite, que se autopercibe como un luchador social y no como un peligroso delincuente.

Por último, tenemos los casos de líderes guerrilleros que transitaron desde organizaciones rebeldes con propósitos políticos a convertirse en jefes de organizaciones criminales con estructura militar, pero dedicadas solo a lucrar con el narcotráfico y otras actividades. Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el extraditado líder del Clan del Golfo de Colombia, y los comandantes de disidencias de las FARC que nunca dejaron el negocio de la droga, son ejemplos claros.

¿GUERRILLA O PANDILLA? El investigador Max Manwaring, del US Army War College, fue uno de los pioneros en establecer la simbiosis entre las pandillas y las insurgencias, en la medida de que la instabilidad que causan las primeras a los gobiernos es similar a la acción de una guerrilla, junto con el desafío a la soberanía estatal que eso conlleva. Su monografía “Street gangs: the new urban insurgency” de 2005 es un clásico en la materia[1]. El tema lo siguió desarrollando en los libros “Insurgency, terrorism & crime” (2008) y “Gangs, pseudo-militaries and the other modern mercenaries” (2010)

Ahora bien, su propuesta conceptual ha tomado forma en América Latina y el Caribe, especialmente en países como México, donde el cartel de Sinaloa doblegó a Ejército en 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó detener un operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para evitar un baño de sangre, luego de que los sicarios atacaran a soldados y amenazaran a las familias de militares en la ciudad de Culiacán.

El periodista de investigación Ioan Grillo, tras entrevistarse con líderes de pandillas de toda la región y constatar los altísimos niveles de violencia (con 8% de la población mundial, América Latina y Caribe registran más del 30% de los homicidios globales), incluso habla directamente de “guerras criminales” protagonizadas por organizaciones delictuales poderosas, eso sí estableciendo diferencias respecto de los conflictos protagonizados por grupos rebeldes en las décadas de los años 60, 70 y 80.

En las guerras criminales, el objetivo no es tomarse el poder, pero sí interferirlo. A las pandillas y carteles les preocupa el dominio territorial selectivo, lo que implica el control de rutas de acceso, actividades económicas y manejo de la seguridad en sus zonas, pero necesitan de los servicios básicos para la gente, como salud, educación, alcantarillado, etc.

A los gobiernos les queda incómodo reconocer que las pandillas o carteles amenazan la naturaleza del Estado, al desafiar su monopolio sobre la violencia y la impartición de justicia, puesto que estos grupos ni siquiera tienen propuestas políticas. No ofrecen un modelo de sociedad alternativo. Aunque las mayores fuentes de ingresos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) eran el narcotráfico, los secuestros extorsivos y el abigeato, lo que permitió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos negociar un acuerdo de paz en 2016 con esa guerrilla fue el reconocimiento previo de su carácter de actor político —algo debatible incluso hasta hoy—. Sin contar con el hecho de que los rebeldes no hayan entregado los fondos mal habidos para restituir a sus víctimas.

A diferencia de las guerrillas que buscaban protagonismo, los grupos criminales suelen ser un poder en la sombra más que un dominio real. Aunque en la medida de que mayor es la impunidad, más propensión de las bandas y sus líderes de salir del anonimato. Los miembros del brazo militar del Cartel Jalisco Nueva Generación no solo portan uniformes con insignias, ya ni siquiera se dan el trabajo de ocultar sus rostros en los videos donde exhiben su poder de fuego y lanzan amenazas contra sus rivales.

Lo ideal es, por lo tanto, sería contar con un gobierno débil y corrupto del cual puedan benificiarse. Los miembros de las pandillas no reconocen la legitimidad del Estado. La gran paradoja es que, tras el fin de la Guerra Fría, América Latina logró construir democracias y mercados abiertos, pero esto no trajo aparejado la instauración del estado de derecho en plenitud, concluye Grillo en “Caudillos del crimen” (2016). Así en la región conviven hoy sitios muy modernos con niveles de violencia aterradores.

Entonces, ¿guerrilla o pandilla? El genérico “insurgencia criminal” parece ser la mejor opción describir esta nueva y peligrosa realidad de bandas criminales que, con brazos armados bien estructurados, logran lucrar con actividades ilegales, mientras imponen progresivamente su voluntad en territorios, arrinconando a las autoridades.

TIPO DE FUERZAS. Si un gobierno de turno establece que las insurgencias criminales sí son un problema de seguridad nacional, en la medida de que las instituciones centrales del país y su población se encuentran amenazadas, efectivamente, pueden optar por el empleo de la fuerza militar para atacar a estos grupos.

Es lo que se viene haciendo de forma regular en Colombia y Perú desde hace décadas; en México desde 2006; en El Salvador desde 2019 —sobre todo, con Nayib Bukele—; y en Brasil de forma esporádica, según lo requieran las autoridades.

El país que más reciente se sumó a esta práctica es Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y ordenó a los militares sumarse a la lucha contra los grupos delictuales, que fueron calificados como “terroristas”. A raíz de la crisis de violencia en la ciudad de Rosario, el gobierno argentino anunció su interés de que las fuerzas armadas participen más en la lucha antidelincuencia.

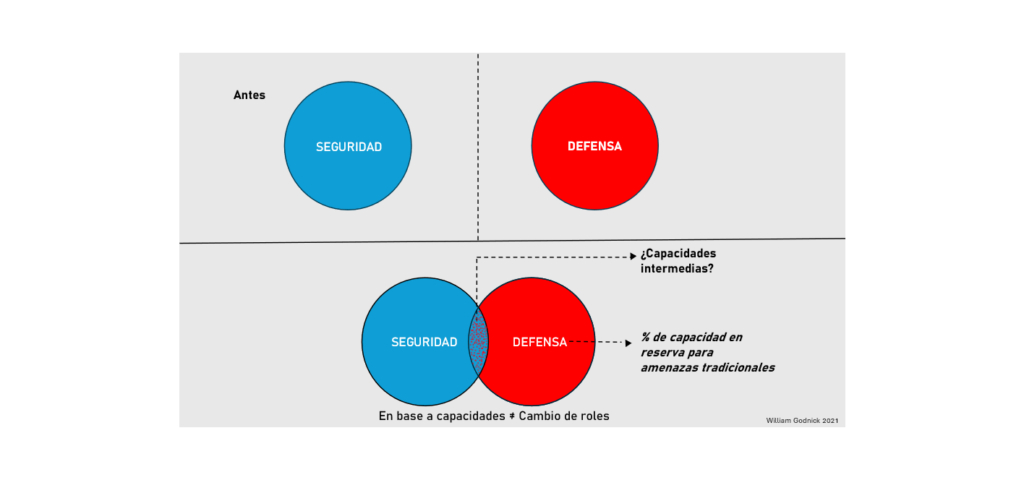

Sin duda, ante la evolución del contexto de seguridad particular de un país, las autoridades pueden decidir modificar los roles de sus fuerzas armadas y de policía. Pero es importante que la decisión cuente con un debido consenso político y una visión estratégica que resista el mediano y largo plazo. Una vez que se modifican las capacidades militares para enfrentar amenazas tradicionales, recuperarlas no es fácil ni rápido.

Al inicio del decenio, con la pandemia del Covid-19 en pleno desarrollo, AthenaLab reunió la opinión de una serie de especialistas en el libro “Desafíos para la seguridad y la defensa en el continente americano 2020-2030”[2], quienes coincidieron en señalar que las fuerzas armadas de la región irían sumando más y más misiones fuera del ámbito de lo bélico en un ambiente de restricción presupuestal, desdibujando así su naturaleza. Sin embargo, la velocidad de esta realidad no ha dejado de sorprender.

CONCLUSIONES. Las insurgencias criminales parecer estar ganando terreno en América Latina y Caribe, especialmente en los países que tienen Estados menos consolidados y poca presencia efectiva de las autoridades sobre el territorio, donde Haití es el caso más crítico de todos. Se trata de una nación que tuvo depositada su seguridad en manos de cascos azules de Naciones Unidas entre 2004 y 2017 (chilenos incluidos) y que no logró construir fuerzas policiales solventes. Algo en lo cual incide tanto una falta de recursos producto de la pobreza estructural, pero también la presencia de partidos políticos que han utilizado a las pandillas como instrumento de presión, en particular, en los períodos electorales.

La debilidad institucional crónica de la región, agudizada por las secuelas económicas del Covid-19 y la polarización política imperante, ofrece un campo fértil para las insurgencias criminales. Por eso, los grupos en expansión deben ser atajados antes de que pueden desafiar a un Estado entero. Aunque eso requiere tanto de una estrategia de seguridad, como de voluntad política firme y sin cálculo electoral.

Si bien es una decisión soberana de los gobiernos emplear a sus fuerzas armadas para tareas de seguridad pública propias de las policías, se aprecia una utilización cada vez más creciente y frecuente en la región. De continuar esta tendencia, podría abrirse un debate serio y válido, en algunas sociedades, sobre recalibración del rol de las fuerzas estatales y la necesidad del desarrollo de capacidades intermedias para enfrentar desafíos de seguridad y defensa (ver gráfico).

Sin embargo, la magnitud de la crisis de seguridad y las demandas de una ciudadanía atemorizada no deben conducir a desnaturalizar el fin último del instrumento militar —ganar la guerra y garantizar la paz—, sin antes darse el trabajo de modernizar, potenciar y respaldar políticamente a las policías existentes. La búsqueda de resultados inmediatos en materia de reducción de la violencia criminal, sin atender el trasfondo de la aplicación de la ley, la recuperación del espacio público y el desarrollo social, no genera realidades sostenibles en el tiempo. Chile, al parecer, no es ajeno a este debate, a pesar de contar con las condiciones institucionales para abordar el problema sin tener que recurrir a las fuerzas armadas.

Dieciséis generales y almirantes brasileños, que compartieron sus experiencias en el reciente libro “Armed Forces in Public Security in Brazil: The military point of view” (2024)[3] de la Fundación Getulio Vargas, admitieron que las intervenciones de las fuerzas armadas pueden ser decisivas en un primer momento, pero no resuelven el problema central cuando es político y trata sobre el Estado, la ley y sus ciudadanos. Entonces, solo se perpetúa un ciclo de presión, calma y regreso de la presión.

La situación de Haití es dramática en sí misma y su futuro es una incógnita, pero también debe ser entendida como una señal de alerta sobre el nivel al cual puede llegar el deterioro de la seguridad, cuando la negligencia política deja espacio a las insurgencias criminales, que no conocen el vacío de poder e interpretan cualquier titubeo sobre el actuar de las policías como una muestra de debilidad de un Estado asustado a la hora de hacer valer la ley.

Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab

13 de marzo de 2024

Foto e infografía: France Presse

[1] https://www.files.ethz.ch/isn/14325/Street%20Gangs_The%20New%20Urban%20Insurgency.pdf

[2] https://www.athenalab.org/athenalab-lanza-su-primer-libro-sobre-seguridad-y-defensa-en-el-continente-americano/

[3] https://editora.fgv.br/produto/armed-forces-in-public-security-in-brazil-the-military-point-of-view-3853

Temas relevantes

Crimen

No te pierdas ninguna actualización

Suscríbete a nuestro newsletter de forma gratuita para mantenerte informado de nuestros lanzamientos y actividades.

Suscribirse